全力以“复” 跑出复工复产“加速度”②

发表时间 2022-05-23 00:00:00.0 【字体:大 中 小】

随着疫情防控形势的好转,在上海分院分党组、沪区党委的领导下,中科院上海分院系统单位认真落实上海市疫情防控最新部署,以心系“国家事”、肩扛“国家责”的使命担当,以共克时艰、只争朝夕的精神面貌,加快推动科研一线复工复产复研,平稳有序地推进复工复研复学各项工作。

今天我们继续为您介绍科学大院里复工复产复研的情况。

复工复产复研情况

上海硅酸盐所<<<<

疫情防控和科研攻关两手抓两手硬

自上海市发布《工业企业复工复产疫情防控指引》以来,作为首批复工复产的科研机构,中科院上海硅酸盐所始终坚持“两手抓、两手硬”,统筹做好疫情防控和复工复产工作。

积极贯彻落实上级关于做好复工复产的有关精神,先后多次召开中心组学习会、所务会、党委会等,认真分析研判,结合研究所年度重点工作任务与目标,研究讨论复工复产复研复学存在的困难,提出应对方案和解决措施,研究制定《上海硅酸盐所复工复研预案》《复工复产安全保障工作预案》等,全力保障各项科研任务的稳步顺利开展。

及时发布园区疫情防控动态调整通知,以保障重大科研任务开展为目标,仔细排摸返岗人员情况及需求,精准掌握人员状况,积极与属地沟通申请办理车辆通行证、人员复工通行证明,并安排专车“点对点”护送人员安全返岗。第一时间对嘉定园区各复工实验室开展“疫情防控和安全生产大检查”,对检查发现的问题严格督促整改,确保安全生产各项工作落实到位。

开展“疫情防控和安全生产大检查”现场

在做好个人疫情防护前提下,多个科研团队按下复工复产“重启快进键”,开足马力,以“一天也不耽误、一刻也不懈怠”的敬业精神全身心投入科研攻关,持续践行国家战略科技力量主力军的职责使命。解决某新型陶瓷基复合材料关键工艺问题,并完成相关构件研制;顺利完成航天重点任务航天器热控涂层与材料中SZ防热玻璃及防污染涂层、SZ/TZ舷窗玻璃研制工作;顺利交付首批4台(12只子模块)强子量能器用塑料闪烁体阵列样机的组装任务,GE公司PET用BGO晶体元件和光导阵列10万余只。

先进辐射探测晶体与器件课题组

在制备BGO闪烁晶体元件

上海技物所<<<<

聚焦科研纾困,加速保障科研

中科院上海技物所按照上级部署和要求,抓严抓细各项疫情防控措施,在保障所内职工和研究生安全的基础上,抓紧抓稳各项型号任务研制,保障重大科研攻关不断档。

4月1日双园区实行封闭管理,300余名职工主动请缨留所,保障了齐鲁二号高分辨率光学相机顺利交付总体单位、风云三号07星、空间光电探测等型号项目的有序推进;20余名职工奔赴发射场和外场试验地,有力保障了大气环境监测卫星成功发射、XX实验舱等型号任务的进度;居家办公的职工采用线上会议等形式,协同推进科研工作。

自上海市发布《工业企业复工复产疫情防控指引》以来,所疫情防控工作领导小组立即响应,根据年度20余项的发射任务实际情况,按照复工复产的要求,先后组织5批次符合条件的职工返岗。对返岗工作人员,研究所进一步抓细防控措施,实行点对点接人入所,落实固定点位和为期二天的静默管理,并提供行军床、日常生活基本物资等保障。截止到5月20日,在双园区近700名职工在岗保型号项目、380余名研究生潜心致学。

在所疫情防控领导小组的领导下,全所职工和研究生齐心协力、共克时艰,有序推进复工复产复学,努力将疫情防控对科研工作的影响降到最低,全力保障完成年度科研攻关任务。

大气环境检测星宽幅成像光谱仪研制团队代表

齐鲁二号高分辨率光学相机研制团队代表

虹口园区部分党员志愿者合影

上海有机所<<<<

“疫”往无前急国家所急

全力以“复”应型号所需

中科院上海有机所在牢牢绷紧疫情防控这根弦的同时,急国家所急,应型号所需,排除万难,及时完成科研生产和交付,为国家重点项目和国防建设提供了关键技术支撑。

5月以来,上海有机所为应对国家多个重点型号的有机材料研制和生产启动复工复产工作,在上海市政府和上海碳谷绿湾产业园的大力支持下,党政领导精心谋划部署,细化复工复产工作方案;课题组长和行政部门积极配合、协调;相关科研人员舍“小家”为“大家”,前往科研生产阵地,迅速有序地进入了国家重大战略科研生产任务“前线”。

第一批复工职工

原料有序进厂

重点型号急需关键材料顺利发货

自最初封控开始,金山基地管理人员吕海雄同志就挺身而出,冲锋在前,留驻基地,对基地进行每日安全巡查;及时了解、协调高分子研发测试中心在建工地的防疫和生活物资配备情况、工人核酸抗原检测情况等,确保了封控期间驻场工人零感染。复工复产以来,他迅速把工作重心转移到职工召回和生产线复产工作上,严格按照属地防疫要求,严把疫情防控准入关和复工复产安全关,当好“守门人”牢筑“安全线”,用实际行动践行一名共产党员的初心和使命。

“为了国家需求,虽然在关键时刻不能陪伴父母妻儿,但值得欣慰的是对得起心中信仰——有国才有家。”一位复工职工如是说。闭环管控条件下驻厂生产职工们很不容易,吃住在基地,席地而睡,又硬又冷,晚上蚊虫叮咬睡不好。他们克服困难,从家里走出来、从社区志愿者转为奔向岗位的“逆行者”、“赶早人”,为国家安全急需材料保供,在平凡的工作岗位上书写着不平凡的故事。

闭环生产期间,职工临时住宿点

上海天文台<<<<

跨前保障 助力科研攻关

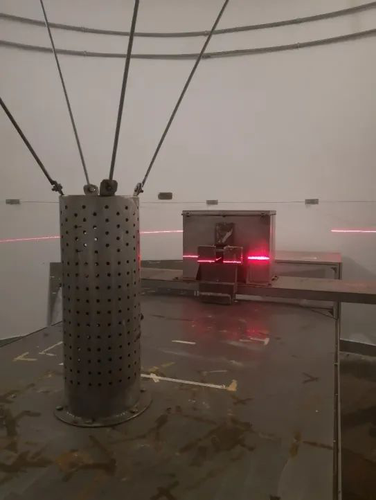

中科院上海天文台领导班子和广大科研人员以居家办公和实验室并线推动科研重点工作。疫情以来,该台地球2.0项目团队克服重重困难,完成了多份项目申报材料和项目概算编制,通过了关键技术成熟度评审,并完成了“探测器辐照实验”、“超高精度测光验证实验”等一系列核心实验,为进入工程立项阶段奠定了坚实基础,目前项目进展顺利。为推进各实验测试建设进度,团队将对各重要子系统开展详细方案设计与分析,进一步完善立项材料,为6月第二轮立项评审做好准备。

探测器辐照实验现场

超高精度测光验证实验元件

在银河系内恒星形成研究方面,上海天文台与云南大学、美国哈佛-史密森天体物理中心、德国马克斯普朗克研究所合作,利用ALMA干涉仪的高分辨率观测数据,在银河系中心方向发现了一个被周围天体近距离掠过、从而产生旋臂结构的大质量吸积盘。这一新发现证明了大质量恒星与小质量恒星的形成过程相类似,二者都会经历吸积盘和飞掠等过程。成果于4月12日被《自然?天文》正式接收,并将于近期正式发表。

以所为家 坚守科研

激光组依托60cm口径卫星激光测距系统开展的测距自动化研发和激光时差地面站稳定性测试等试验任务受疫情影响已一月有余。5月,团队已有3人返岗轮流执行卫星激光观测工作,另有1人不定期进行系统维护和性能检查,保障激光系统正常运行。团队还利用该系统推进相关科研项目进程,并及时向国际激光测距数据处理中心补充上海激光测距站观测数据。目前上海激光测距站系统整体性能良好,基本恢复至疫情前状态,卫星观测任务顺利进行。后续团队还将通过线上会议等形式合理安排科研项目与实验任务方案,将疫情对项目进程的影响降至最小。

在我国自主测量地球定向参数及国际联测方面,科研团队已有7人返回并驻守上海、新疆、黑龙江的观测站,13人居家进行远程数据处理,期间还联合欧美同行开展国际联测。团队积极应对,疫情并未对进程产生严重影响,但无法快递大数据磁盘成为了一大难题。团队及时转换策略,通过专用网络,将核心数据汇总至上海,解算结果可满足应用基本需求,数据通畅后有望达到国际一流水平。本次联测由上海天文台牵头,首次实现国内自主与国际联测的并行模式,并开启了常规观测模式,实现了我国独立测定地球定向参数的实战能力。

我国自主测量地球定向参数及国际联测